- Accueil

- Cours de Terminale S

- Histoire de Terminale S

- Le Moyen-Orient depuis 1945

Leçon n°6 - Le Proche et le Moyen-Orient,

un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

(cliquez sur les titres des parties et des paragraphes pour faire apparaître le texte et les documents de la leçon)

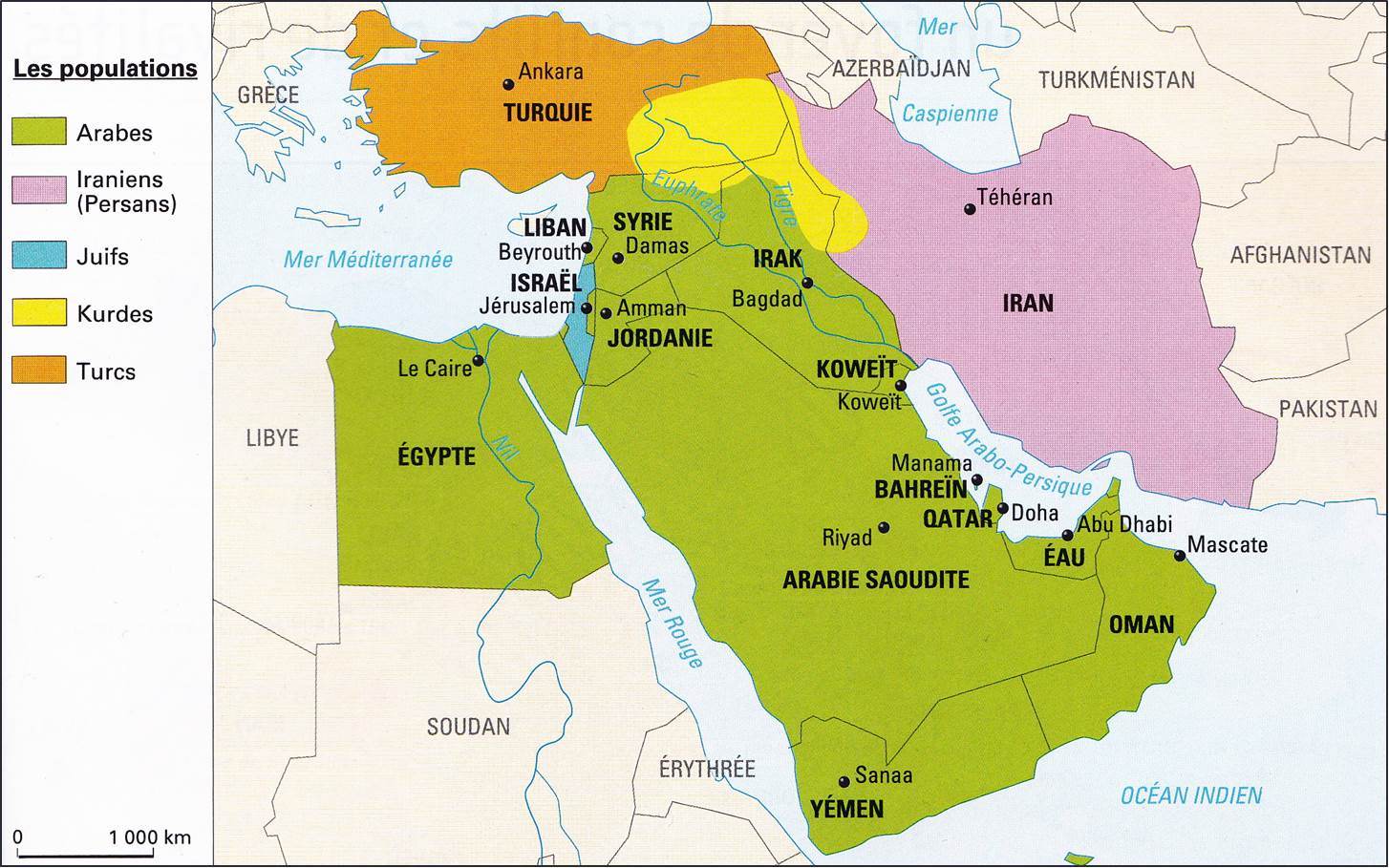

L’expression « Proche-Orient » désigne traditionnellement les régions de l’Est du bassin méditerranéen (l’ancien « Levant »), tandis que l’expression « Moyen-Orient », aujourd’hui beaucoup plus employée, désigne la région comprise entre la mer Méditerranée et le golfe Persique, à laquelle s’ajoute l’Egypte (document 1). Depuis 1945, cette région est un espace d’instabilité majeur et une zone de tensions qui se renouvellent sans cesse (document 2). Quels facteurs font du Moyen-Orient un foyer si particulier de conflits, comment ceux-ci s’enchainent-ils les uns aux autres et pourquoi ont-ils un tel retentissement dans le monde?

I. Le Moyen-Orient : un espace de conflictualité aux enjeux multiples

1. Une mosaïque ethnique et confessionnelle

a) Plusieurs peuples se partagent le Moyen-Orient. Sur les 410 millions d’habitants qui peuplent la région, plus de la moitié (210 millions) sont des Arabes, 70 millions sont des Turcs et 75 millions des Perses. Ces trois peuples ont tour à tour dominé le Moyen-Orient au cours de l’histoire et sont aujourd’hui encore en rivalité les uns avec les autres. S’y ajoutent des peuples minoritaires, eux aussi sources de nombreuses tensions : 35 millions de Kurdes, dont la langue est proche du farsi parlé en Iran, ainsi que 6 millions de Juifs installés en Israël, pour la plupart venus d’Europe et d’Afrique du Nord au cours du XXe siècle (document 1).

b) Le Moyen-Orient est aussi le berceau des trois monothéismes. L’Islam est la religion la plus pratiquée au Moyen-Orient, mais il est fragmenté entre sunnites et chiites (document 2): les premiers, majoritaires dans la région, se définissent par leur fidélité aux textes fondamentaux de l’Islam et par l’absence de clergé. Les chiites, qui ont au contraire un clergé hiérarchisé, considèrent comme illégitime tout pouvoir qui n’est pas exercé par un descendant direct du Prophète. Majoritaires à 98% en Iran et à 50% en Irak, ils sont considérés comme des hérétiques par les sunnites partout où ils sont présents, au Liban (30% de la population), au Koweït (25%) et en Arabie Saoudite (10%). Mais les musulmans les plus intransigeants s’opposent aussi à la présence des juifs en Israël et à celle, pourtant très ancienne, des chrétiens d’Egypte (les coptes), du Liban (les maronites) et d’Irak (document 3). Jérusalem, la ville trois fois sainte, ou le Liban multiconfessionnel illustrent bien les tensions que ces antagonismes peuvent susciter (document 4).

Un enchevêtrement de religions

Le croisement des trois monothéismes au Moyen-Orient

a) Une grande diversité de peuples

Une grande diversité de peuples

Les peuples du Moyen-Orient

b) Un enchevêtrement de religions

2. Une région stratégique et instable

a) La région occupe une situation de carrefour exceptionnelle. Point de passage entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, ainsi qu’entre la mer Méditerranée et l’océan Indien, le Moyen-Orient est une région de contacts et d’échanges (document 1) : il a été pendant longtemps le débouché de la Route de la Soie, avant de devenir un point de passage essentiel de l’expansion européenne vers l’Asie. Son importance stratégique s’est encore accrue au XIXe et au XXe siècle : le canal de Suez, inauguré en 1869, les détroits d’Ormuz et de Bab-el-Mandeb font aujourd’hui partie des passages maritimes les plus fréquentés du monde (document 2).

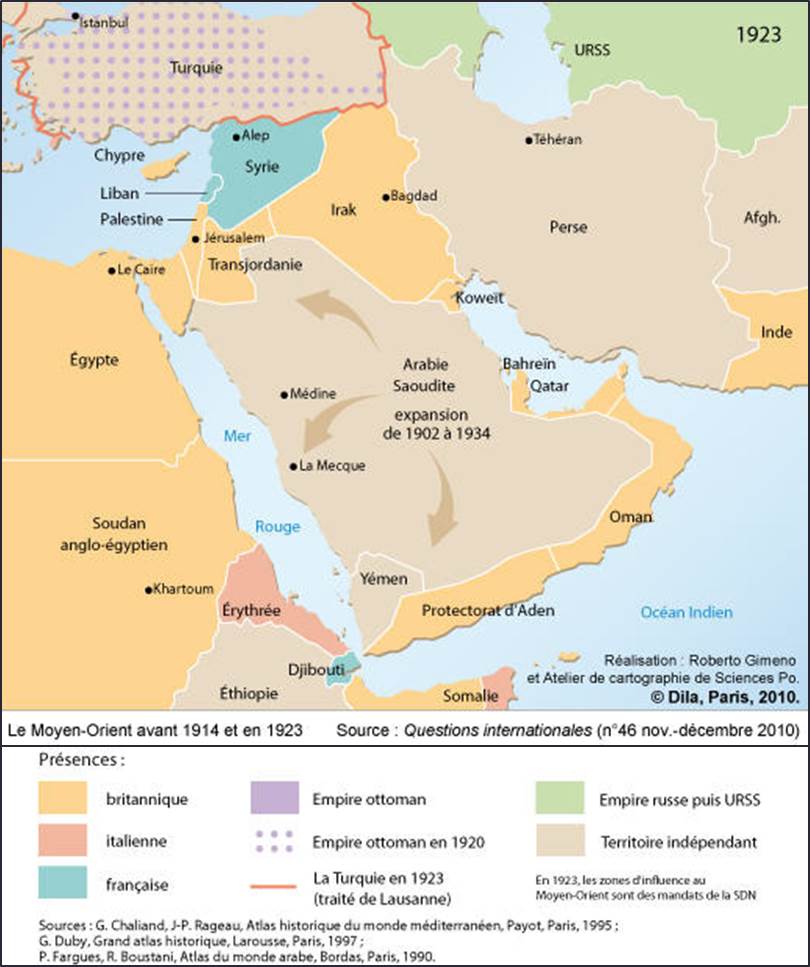

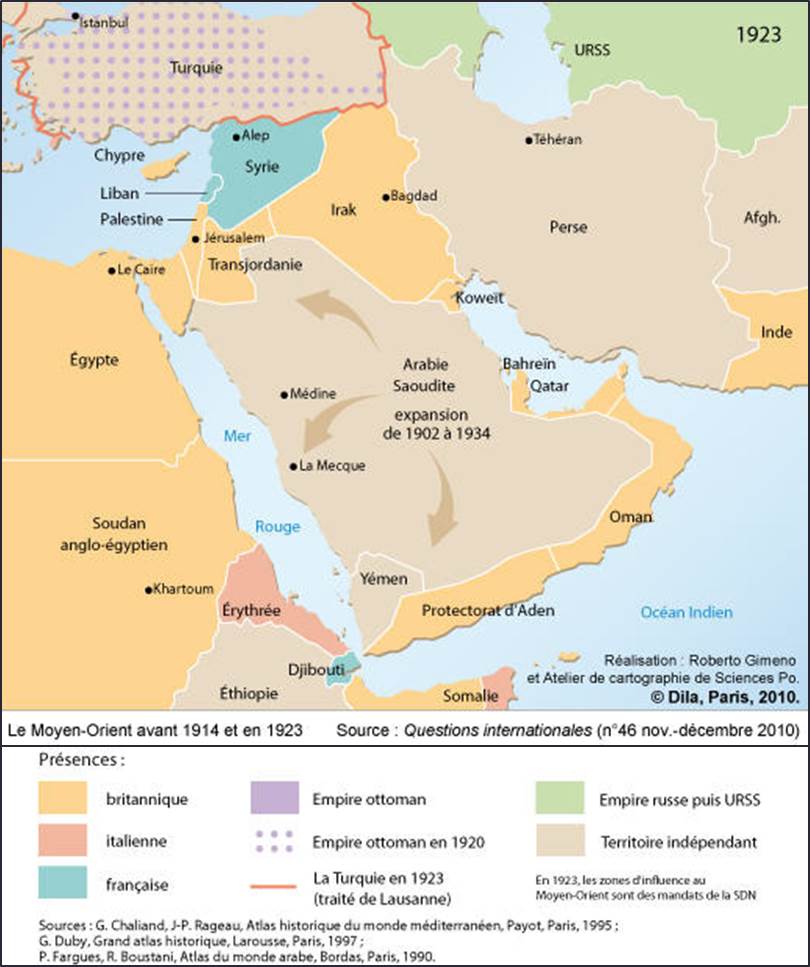

b) Le Moyen-Orient suscite depuis longtemps les convoitises des grandes puissances. D’abord contrôlée par l’empire ottoman à partir de la prise de Constantinople en 1453, la région est, au XIXe siècle, soumise à l’influence croissante des puissances européennes : la Russie occupe le nord de la Perse et le Royaume-Uni s’installe en Egypte et dans la péninsule arabique (document 3). Mais cette présence s’affirme encore plus au XXe siècle : après la défaite de l’empire ottoman pendant la première guerre mondiale, les Français prennent le contrôle de la Syrie et du Liban, tandis que les Anglais s’emparent de la Jordanie et de l’Irak (document 4)

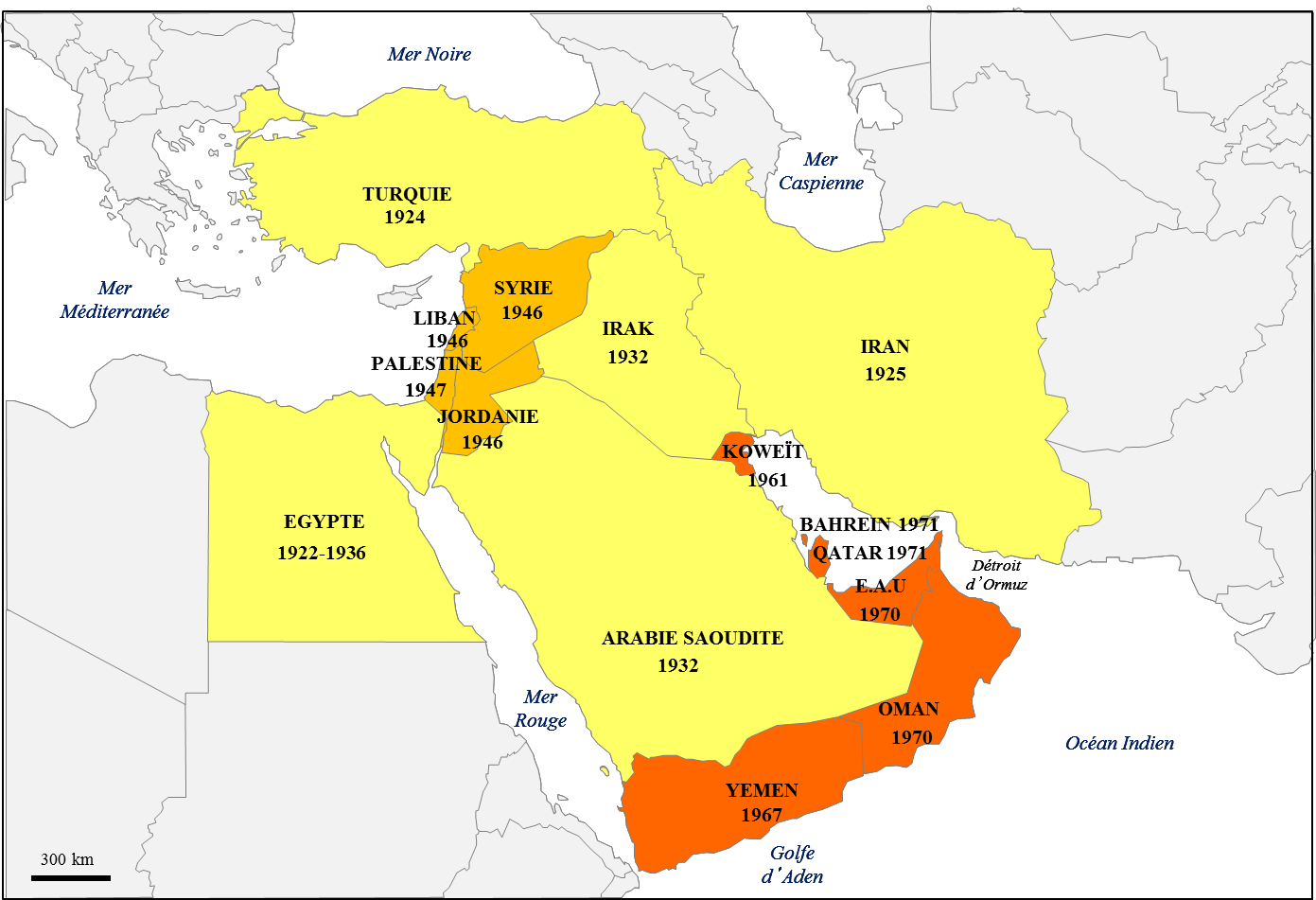

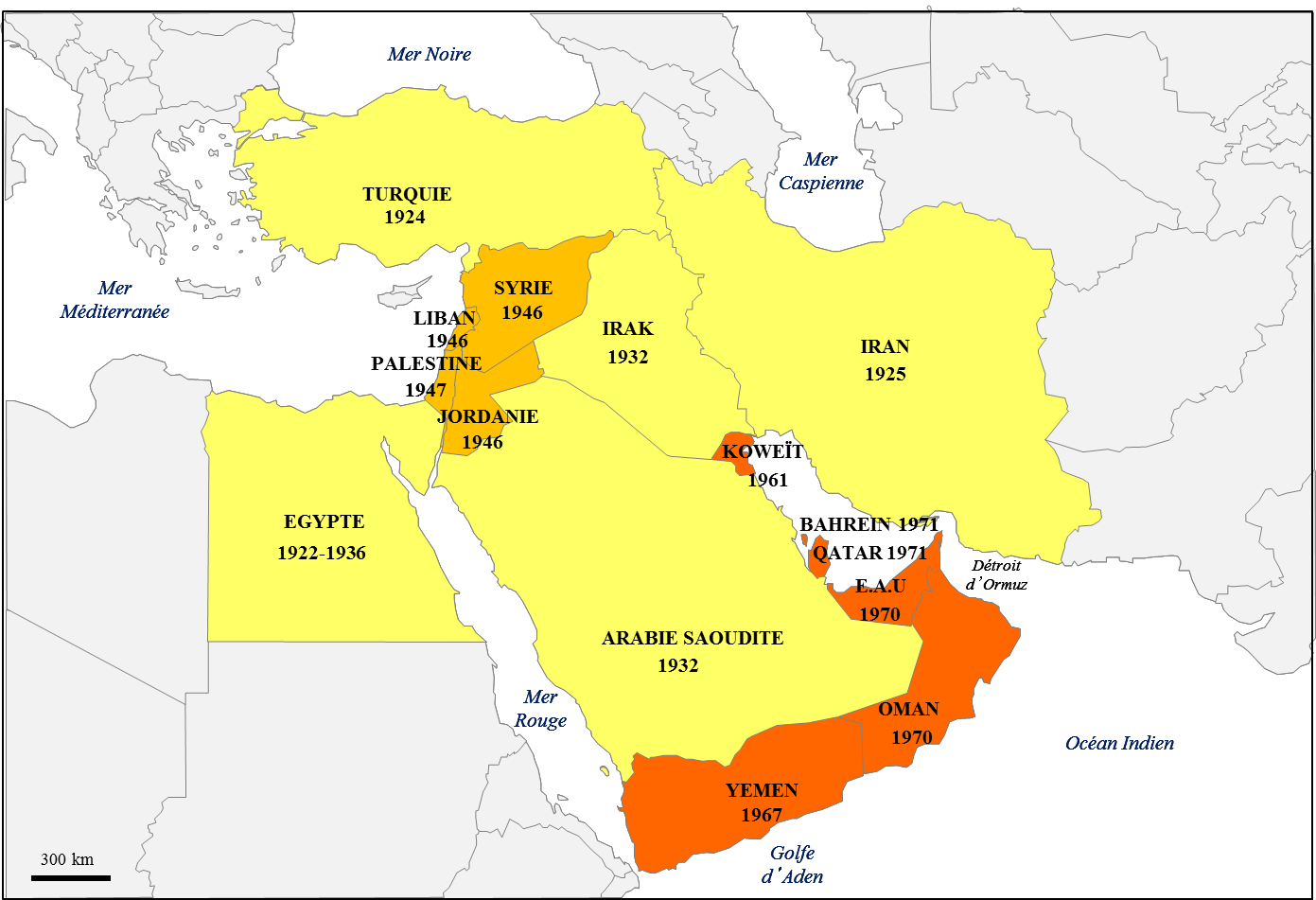

c) La décolonisation crée de nombreuses tensions dans et entre les Etats de la région. Les premières indépendances sont celles de la Turquie en 1924, de l’Iran en 1925, de l’Irak et de l’Arabie saoudite en 1932 et de l’Égypte en 1936, alors que le reste de la région est décolonisé entre la fin des années 1940 (la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine sont alors créés) et les années 1960, quand les Etats du Golfe deviennent indépendants (document 6). Fragiles et le plus souvent dirigés par des gouvernements autoritaires, ces Etats ont de nombreux désaccords à propos des frontières issues de la colonisation (document 7). Les plus fortes tensions sont celles qui opposent à partir de 1948 Israël à ses voisins arabes et aux Palestiniens devenus un peuple sans Etat (document 8). Les Kurdes se retrouvent dans la même situation, leur territoire ayant été partagé entre la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran (document 9).

Une situation de carrefour exceptionnelle

Un pont entre l'Orient et l'Occident: les routes commerciales du Moyen-Orient au VIe siècle

Un objet de convoitises pour les grandes puissances

Le Moyen-Orient en 1914

Un objet de convoitises pour les grandes puissances

Le Moyen-Orient avant la Première Guerre mondiale

Un objet de convoitises pour les grandes puissances

Le Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale

Des Etats récents aux frontières contestées

Les dates d'indépendances des Etats du Moyen-Orient

Des Etats récents aux frontières contestées

De très nombreux contentieux frontaliers

Des Etats récents aux frontières contestées

Un peuple sans Etat: les Palestiniens en 1997

a) Une situation de carrefour exceptionnelle

Une situation de carrefour exceptionnelle

Un pont entre l'Orient et l'Occident: les routes commerciales du Moyen-Orient au VIe siècle

b) Un objet de convoitises pour les grandes puissances

Un objet de convoitises pour les grandes puissances

Le Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale

c) Des Etats récents aux frontières contestées

Des Etats récents aux frontières contestées

Les dates d'indépendances des Etats du Moyen-Orient

3. D’importantes richesses naturelles, inégalement partagées

a) L’eau est une source majeure de conflits. Le Moyen-Orient est à la fois une région de haute pression démographique et un espace marqué par une grande aridité. De ce fait, la maîtrise de l’eau y est un enjeu essentiel. Si l’Egypte peut compter sur les eaux du Nil et si l’Arabie Saoudite peut exploiter ses nappes aquifères fossiles tout en ayant recours à la désalinisation de l’eau de mer, Israël utilise 90% des eaux du Jourdain par ailleurs revendiquées par les Palestiniens, tandis que la Turquie multiplie les barrages sur les cours supérieurs du Tigre et de l’Euphrate, au détriment de la Syrie et de l’Irak (document 1).

b) Le Moyen-Orient est aussi la première réserve d’"or noir" du monde. La région recèle près de la moitié des réserves d’hydrocarbures de la planète (document 2) : les réserves de pétrole sont concentrées entre l’Arabie Saoudite (16% du total mondial), l’Irak, l’Iran, le Koweït et les Emirats Arabes Unis, et celles de gaz naturel sont surtout importantes en Iran et au Qatar (document 3). Ces richesses ont fait du Moyen-Orient une région hautement stratégique dès 1945, lorsque les Etats-Unis ont lié la sécurité de leurs approvisionnements à la stabilité de l’Arabie saoudite, mais elles ont aussi produit de nombreuses tensions, aussi bien régionales – le contrôle des champs pétroliers du Golfe Persique a occasionné des conflits entre l’Iran et l’Irak et entre l’Irak et le Koweït – que mondiales, la guerre israélo-arabe de 1973 entrainant le premier « choc pétrolier » qui ralentit durablement la croissance des pays industrialisés (document 4).

La première réserve d’« or noir » du monde

La première réserve d’« or noir » du monde

Les réserves d'hydrocarbures des Etats du Moyen-Orient

La première réserve d’« or noir » du monde

Les gisements et la production de pétrole du Moyen-Orient

La première réserve d’« or noir » du monde

Le "Pacte du Quincy": Roosevelt et Ibn Seoud en 1945

La première réserve d’« or noir » du monde

La "guerre du Golfe" de 1991: des avions américains survolant

les champs de pétrole du Koweit incendiés par l'armée irakienne

a) L’eau, une source majeure de conflits

L’eau, une source majeure de conflits

La question de l'eau au Moyen-Orient

b) La première réserve d’« or noir » au monde

La première réserve d’« or noir » du monde

La première réserve d’« or noir » du monde

La "guerre du Golfe" de 1991: des avions américains survolant

les champs de pétrole du Koweit incendiés par l'armée irakienne

II. Le Moyen-Orient entre 1947 et 1989 : un point chaud de la guerre froide

1. Un enjeu majeur entre l’Est et l’Ouest à partir des années 1950

a) La région est rapidement au centre de la rivalité entre les États-Unis et l’URSS. Les États-Unis, qui soutiennent aussi bien l’Arabie saoudite que l’Etat d’Israël, forment en 1955, dans le cadre de la politique du containment, le Pacte de Bagdad qui réunit la Turquie (par ailleurs membre de l’OTAN) l’Iran et l’Irak. L’URSS, de son côté, soutient l’Égypte, la Syrie, le Yémen du Sud et défend la cause palestinienne (document 1). Mais ces alliances ne restent pas figées : ainsi, l’Irak, pro-américain au début de la guerre froide, rejoint le camp soviétique à la fin des années 1950, avant de se rapprocher du camp américain en 1980 ; l’Iran, le meilleur allié des États-Unis jusqu‘en 1979, devient son pire ennemi après cette date ; l’Égypte passe quant à elle du camp soviétique au camp américain à partir de 1979 (document 2).

b) Le début la Guerre froide fait perdre aux puissances européennes toute influence dans la région. En 1956, la décision de Nasser, le président égyptien, de nationaliser le canal de Suez, propriété franco-britannique, entraîne une intervention militaire de la France et du Royaume-Uni, qui, aidés par les Israéliens, occupent plusieurs sites stratégiques en Égypte (document 3). Alliée de l’Egypte, l’URSS menace d’entrer dans le conflit, ce qui pousse les Etats-Unis à faire pression sur la France et le Royaume-Uni pour qu’ils retirent leurs troupes. La « crise de Suez » permet à Nasser, vainqueur des puissances européennes, de devenir le champion de la cause arabe face à l’Occident (document 4). Parallèlement, les pays producteurs de pétrole, qui prennent le contrôle de leurs ressources face aux compagnies occidentales à partir des années 1950, fondent en 1960, avec le Venezuela, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) afin de maîtriser les prix de leurs exportations (document 5).

Une présence croissante des deux Grands

La principale alliance des Etats-Unis au Moyen-Orient: le pacte de Bagdad (1955)

Une présence croissante des deux Grands

Le soutien de l'URSS aux Etats socialistes du Moyen-Orient:

Khrouchtchev avec Nasser en 1955

Une présence croissante des deux Grands

Le Moyen-Orient partagé entre les deux blocs de la Guerre froide

Une présence croissante des deux Grands

Des alliances en constante évolution

La fin de la domination européenne

Nasser acclamé après l'annonce de la nationalisation du canal de Suez,

Nasser acclamé après l'annonce de la nationalisation du canal de Suez,

le 26 juillet 1956

La pauvreté n’est pas une honte, c’est l’exploitation des peuples qui l’est. Nous reprendrons tous nos droits car tous ces fonds sont les nôtres et ce canal est la propriété des Egyptiens. La compagnie est une société anonyme égyptienne, et le canal a été creusé par 120 000 Egyptiens qui ont trouvé la mort durant l’exécution des travaux. La société du canal à Paris ne cache qu’une pure exploitation.

Gamal Abdel Nasser, discours du 25 juillet 1956

La fin de la domination européenne

Des soldats français débarquant en Egypte, en novembre 1956

a) Une présence croissante des deux Grands

Une présence croissante des deux Grands

La principale alliance des Etats-Unis au Moyen-Orient: le pacte de Bagdad (1955)

b) La fin de la domination européenne

La fin de la domination européenne

Nasser acclamé après l'annonce de la nationalisation du canal de Suez,

Nasser acclamé après l'annonce de la nationalisation du canal de Suez,

le 26 juillet 1956

La pauvreté n’est pas une honte, c’est l’exploitation des peuples qui l’est. Nous reprendrons tous nos droits car tous ces fonds sont les nôtres et ce canal est la propriété des Egyptiens. La compagnie est une société anonyme égyptienne, et le canal a été creusé par 120 000 Egyptiens qui ont trouvé la mort durant l’exécution des travaux. La société du canal à Paris ne cache qu’une pure exploitation.

Gamal Abdel Nasser, discours du 25 juillet 1956

2. Israël, au cœur des conflits du Moyen-Orient jusqu'aux années 1970

a) Les conflits qui opposent Israël à ses voisins arabes sont autant d’épisodes de la Guerre froide. Après la guerre de 1948-1949, au cours de laquelle Israël occupe la majeure partie des territoires de l’Etat arabe de Palestine (document 1), et après celle de 1956, pendant laquelle l’Etat hébreu est contraint par les Américains de se retirer d’Egypte (document 2), les Israéliens reçoivent une aide militaire massive des Etats-Unis, tandis que la Syrie, l’Egypte, la Jordanie et l’Irak reçoivent une aide équivalente de l’URSS. Fort du soutien américain, Israël remporte la « guerre des Six Jours » de 1967 – qui lui permet de conquérir la Cisjordanie, le désert du Sinaï et une partie du plateau du Golan – (document 3), puis, de justesse, la « guerre de Kippour » en 1973 (document 4). C’est à la suite de cette guerre que les pays exportateurs de pétrole utilisent pour la première fois l’arme du pétrole face aux puissances occidentales qui soutiennent Israël.

b) Le conflit israélo-arabe laisse progressivement la place à un conflit israélo-palestinien. Les échecs répétés des Etats arabes face à Israël poussent les Palestiniens à prendre en main la lutte pour leur propre Etat : l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), créée en 1964 autour du mouvement du Fatah de Yasser Arafat (document 5), multiplie les attentats terroristes contre Israël et ses alliés. La plus retentissante de ces actions est la prise en otage meurtrière de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 (document 6). Mais la montée en puissance de l’OLP déstabilise aussi les Etats arabes qui sont censés soutenir la cause palestinienne : en 1970, la Jordanie chasse les milices palestiniennes de son territoire (c’est l’Opération « septembre noir ») après une tentative de coup d’Etat contre le roi Hussein (document 7).

Les guerres israélo-arabes

Face à l'opposition croissante des populations arabes, les Britanniques abandonnent la Palestine en 1947

en laissant à l'ONU le soin de partager son territoire. L'année suivante, l'Etat d'Israël est créé.

Le plan de partage de la Palestine en 1947

Le plan de partage de la Palestine en 1947

David Ben Gourion lit la déclaration d'indépendance de l'Etat d'Israël en 1948

sous le portrait de Theodor Herzl, le père du sionisme

Les guerres israélo-arabes

La guerre de 1948-1949

Les offensives des armées arabes

Les offensives des armées arabes

Les contre-offensives de l'armée israélienne

Les contre-offensives de l'armée israélienne

La situation finale

La situation finale

Le conflit israélo-palestinien

Le conflit israélo-palestinien

L'opération "Septembre noir" en 1970: les milices palestiniennes sont chassées de Jordanie

Les guerres israélo-arabes

Face à l'opposition croissante des populations arabes, les Britanniques abandonnent la Palestine en 1947

en laissant à l'ONU le soin de partager son territoire. L'année suivante, l'Etat d'Israël est créé.

Le plan de partage de la Palestine en 1947

Le plan de partage de la Palestine en 1947

David Ben Gourion lit la déclaration d'indépendance de l'Etat d'Israël en 1948

sous le portrait de Theodor Herzl, le père du sionisme

b) Le conflit israélo-palestinien

Le conflit israélo-palestinien

L'opération "Septembre noir" en 1970: les milices palestiniennes sont chassées de Jordanie

3. Des conflits qui s'affranchissent de la logique Est-Ouest dans les années 1980

a) La fin des années 1970 est un tournant majeur pour le Moyen-Orient. En 1978, l’Egypte, passée dans le camp américain sous l’impulsion d’Anouar el-Sadate, conclut la paix avec Israël : grâce aux accords de Camp David, parrainés par le président américain Jimmy Carter, Israël abandonne le Sinaï tandis que l’Egypte reconnaît l’Etat hébreu (document 1). En 1979, le shah d’Iran, l’un des fidèles alliés des Etats-Unis est renversé par la révolution islamiste qui porte au pouvoir l’ayatollah Khomeyni, dont le régime devient un ennemi acharné des Etats-Unis (document 2). Ces deux événements bouleversent le Moyen-Orient : un « Front du refus » regroupant les Etats qui s’opposent à Israël se forme contre l’Egypte – où Sadate est assassiné en 1981 – , tandis qu’une guerre oppose de 1980 à 1988 l’Iran de Khomeyni et l’Irak de Saddam Hussein, soutenu par les Etats-Unis et les autres puissances occidentales. Ce conflit fait un million de morts (document 3).

b) La guerre qui ravage le Liban à partir de 1975 permet de mesurer la complexité des conflits du Moyen-Orient dans les années 1980. Tout commence par une guerre civile qui oppose les chrétiens libanais aux Palestiniens réfugiés au Liban et à leurs alliés musulmans. Les camps palestiniens sont pris pour cible par les phalanges chrétiennes tandis que les Palestiniens mènent une guérilla contre les chrétiens (document 4). Ce conflit amène une intervention militaire de la Syrie, qui s’inquiète de la déstabilisation d’un Etat qu’elle considère comme sa zone d’influence, mais aussi une intervention d’Israël qui veut protéger son territoire des raids organisés par l’OLP à partir du Liban. En 1982, l’opération « Paix en Galilée » conduit Tsahal jusqu’à Beyrouth et entraine l’occupation par Israël de la moitié sud du Liban (document 5). Mais le conflit se complique encore plus avec la formation en 1982 du Hezbollah, un mouvement islamiste chiite qui, soutenu par l’Iran et la Syrie, organise des attentats contre la présence israélienne, mais aussi contre les Etats-Unis et la France, qui tentent de s’interposer dans le conflit (document 6). Il faut attendre 1989, et la signature des accords de Taef, pour que celui-ci prenne fin (document 7).

Le tournant de la fin des années 1970

Le président égyptien Anouar el-Sadate devant la Knesset, le parlement israélien en 1977

Le tournant de la fin des années 1970

Les accords de Camp David en 1978: le président américain Carter

entouré du président égyptien Sadate et du Premier ministre israélien Begin

Le tournant de la fin des années 1970

Notre slogan « Ni Est ni Ouest » est le slogan fondamental de la révolution islamique dans le monde des affamés et des opprimés. Il situe la véritable politique non alignée des pays islamiques et des pays qui accepteront l'islam comme la seule école pour sauver l'humanité dans un proche avenir, avec l'aide de Dieu. Il n'y aura pas de déviation, même d’un iota, de cette politique. Les pays islamiques et le peuple musulman ne doivent dépendre ni de l'Ouest - de l'Amérique ou de l'Europe - ni de l'Est - de l'URSS.

Aujourd'hui, notre désaveu des païens est notre cri contre les injustices des oppresseurs et les pleurs d'une nation qui en a assez des agressions de l'Est et de l'Ouest, ce dernier dirigé par l'Amérique et ses laquais. [...]

Une fois de plus, je souligne le danger de répandre la cellule maligne et cancérigène du sionisme dans les pays islamiques. J'annonce mon soutien sans limite, ainsi que celui de la nation et du gouvernement de l'Iran, à toutes les luttes islamiques des nations islamiques et de l'héroïque jeunesse musulmane pour la libération de Jérusalem. [...]

Je prie pour le succès de tous les bien-aimés qui, usant de l’arme de la foi et du djihad, portent des coups à Israël et à ses intérêts.

Khomeyni, message aux pèlerins de La Mecque, 28 juillet 1987

Le tournant de la fin des années 1970

L'assassinat de Sadate par des islamistes egyptiens en 1981

L’imbroglio libanais

L'intervention de l'armée israélienne au Liban en 1982

L’imbroglio libanais

Le Hezbollah, mouvement islamiste chiite, fondé en 1982 et soutenu par la Syrie et par l'Iran

L’imbroglio libanais

Le quartier général des troupes américaines au Liban, pris pour cible par le Hezbollah en 1983

L’imbroglio libanais

La répartition des pouvoir entre communautés, après les accords de Taëf en 1989

a) Le tournant de la fin des années 1970

Le tournant de la fin des années 1970

Le président égyptien Anouar el-Sadate devant la Knesset, le parlement israélien en 1977

Le tournant de la fin des années 1970

Notre slogan « Ni Est ni Ouest » est le slogan fondamental de la révolution islamique dans le monde des affamés et des opprimés. Il situe la véritable politique non alignée des pays islamiques et des pays qui accepteront l'islam comme la seule école pour sauver l'humanité dans un proche avenir, avec l'aide de Dieu. Il n'y aura pas de déviation, même d’un iota, de cette politique. Les pays islamiques et le peuple musulman ne doivent dépendre ni de l'Ouest - de l'Amérique ou de l'Europe - ni de l'Est - de l'URSS.

Aujourd'hui, notre désaveu des païens est notre cri contre les injustices des oppresseurs et les pleurs d'une nation qui en a assez des agressions de l'Est et de l'Ouest, ce dernier dirigé par l'Amérique et ses laquais. [...]

Une fois de plus, je souligne le danger de répandre la cellule maligne et cancérigène du sionisme dans les pays islamiques. J'annonce mon soutien sans limite, ainsi que celui de la nation et du gouvernement de l'Iran, à toutes les luttes islamiques des nations islamiques et de l'héroïque jeunesse musulmane pour la libération de Jérusalem. [...]

Je prie pour le succès de tous les bien-aimés qui, usant de l’arme de la foi et du djihad, portent des coups à Israël et à ses intérêts.

Khomeyni, message aux pèlerins de La Mecque, 28 juillet 1987

L’imbroglio libanais

La répartition des pouvoir entre communautés, après les accords de Taëf en 1989

III. Le Moyen-Orient depuis 1990 : des conflits sans fin?

1. Les Etats-Unis, « gendarmes » du Moyen-Orient pendant les années 1990

a) La « guerre du Golfe » de 1990-1991 ouvre une nouvelle période pour le Moyen-Orient. En août 1990, l’Irak de Saddam Hussein, très affaibli par huit ans de guerre contre l’Iran, envahit le Koweït qu’il considère comme l’une de ses provinces et dont il revendique les ressources pétrolières (document 1). Cette invasion provoque la formation, encouragée par l’ONU, d’une coalition de trente-cinq pays dont les Etats-Unis prennent la tête avec l’accord de l’URSS (document 2). En 1991, l’opération « Tempête du désert » (Desert Storm) aboutit à la libération du Koweït, mais laisse Saddam Hussein libre de massacrer les Kurdes et les chiites d’Irak que la coalition avaient pourtant encouragés à se révolter (document 3). Cette victoire, qui permet aux Etats-Unis de devenir les « gendarmes » de la région, fait aussi du Moyen-Orient le laboratoire du « Nouvel Ordre Mondial » que les dirigeants américains veulent mettre en place à la fin de la Guerre froide (document 4).

b) Les Etats-Unis tentent aussi d’établir une paix durable entre Israël et les Palestiniens. Impuissants depuis 1987 face au soulèvement (l’Intifada) des populations arabes de Cisjordanie et de Gaza, les Israéliens n’ont pas d’autre choix que d’accepter des négociations avec l’OLP, elle-même désireuse de reprendre le contrôle d’un mouvement qu’elle ne dirige pas (document 5). Commencées en Norvège, ces négociations aboutissent à la signature à Washington en 1993 d’un accord historique de paix entre Israéliens et Palestiniens : la reconnaissance mutuelle d’Israël et de l’OLP et l'abandon par cette dernière de toute action hostile contre Israël permet l’installation en Cisjordanie et à Gaza occupés depuis 1967 d’une Autorité Palestinienne dirigée par Yasser Arafat, qui préfigure un futur Etat de Palestine (document 6). C’est la première trêve dans un conflit de près de 50 ans.

La guerre du Golfe de 1990-1991

L'une des justification de l'invasion du Koweit:

Saddam Hussein, représenté en chef de la nation arabe, partant à la conquête de Jerusalem

La guerre du Golfe de 1990-1991

Le Conseil de sécurité,

alarmé par l’invasion du Koweït le 2 août 1990 par les forces militaires de l’Irak, constatant qu’il existe, du fait de l’invasion du Koweït par l’Irak, une rupture de la paix et de la sécurité, agissant en vertu des articles 39 et 40 de la Charte des Nations Unies,

1. condamne l’invasion du Koweït par l’Irak ,

2. exige que l’Irak retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu’elles occupaient le 1er août 1990,

3. engage l’Irak et le Koweït à entamer immédiatement des négociations intensives pour régler leurs différends et appuie tous les efforts déployés à cet égard, en particulier ceux de la Ligue arabe,

4. décide de se réunir de nouveau, selon qu’il conviendra, pour examiner les autres mesures à prendre afin d’assurer l’application de la présente résolution.

La guerre du Golfe de 1990-1991

Le Conseil de sécurité,

notant qu’en dépit de tous les efforts déployés par les Nations Unies, l’Irak refuse de s’acquitter de son obligation d’appliquer la résolution 660 (1990) et les résolutions suivantes, défiant ouvertement le Conseil,

Ayant à l’esprit les devoirs et les responsabilités que la Charte des Nations Unies lui assigne pour ce qui est de veiller au maintien et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales,

Résolu à faire pleinement respecter ses décisions,

1. exige que l’Irak se conforme pleinement à la résolution 660 et à toutes les résolutions ultérieures;

2. autorise les Etats membres qui coopèrent avec le gouvernement koweitien, si au 15 janvier 1991 l’Irak n’a pas pleinement appliqué les résolutions susmentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 et toutes les résolutions pertinentes ultérieures pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région ;

3. demande à tous les Etats d’apporter l’appui voulu aux mesures envisagées au paragraphe 2 de la présente résolution.

La guerre du Golfe de 1990-1991

La coalition formée, à l'initiative de l'ONU, autour des Etats-Unis pour libérer le Koweit

La guerre du Golfe de 1990-1991

L'opération Desert Storm (janvier-février 1991) pour la libération du Koweit

La guerre du Golfe de 1990-1991

Les Kurdes d'Irak fuyant l'armée de Saddam Hussein, en mars 1991

La guerre du Golfe de 1990-1991

La guerre est finie. C'est une victoire pour tous les pays de la coalition, pour les Nations unies. C'est une victoire de la loi et du droit […] Saddam Hussein était l'agresseur, le Koweït la victime. Sont venues à l'aide de ce petit pays des nations de l'Amérique du Nord et de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et du monde arabe, tous unis face à cette agression. Notre coalition hors du commun doit travailler maintenant dans un même but : préparer l'avenir. Ce soir, laissez-moi définir quatre objectifs clés.

Premièrement nous devons travailler ensemble à mettre sur pied des accords de sécurité mutuelle dans la région.[…] Que nos amis et nos alliés sachent […] que l'Amérique se tient prête à assurer la paix à leurs côtés. […] Nos intérêts nationaux dépendent d'un Golfe stable et sûr.

Deuxièmement nous devons agir pour contrôler la prolifération des armes de destruction massive et les missiles utilisés pour les envoyer. […] L'Irak requiert une vigilance particulière […] et ne doit avoir aucun accès aux moyens de la guerre.

Troisièmement nous devons travailler à créer de nouvelles occasions pour assurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient […]. Une paix globale doit être fondée sur les résolutions des Nations unies et le principe de l'échange du territoire contre la paix. Il faut, en élaborant ce principe, garantir à Israël sécurité et reconnaissance et aux Palestiniens leurs légitimes droits politiques. Il est temps de mettre fin au conflit israélo-arabe. […]

Quatrièmement, nous devons favoriser le développement économique pour le bien de la paix et du progrès. Le golfe Persique et le Moyen-Orient forment une région riche en ressources naturelles avec un potentiel humain riche mais inexploité. […]

En atteignant ces quatre objectifs nous pouvons bâtir un cadre pour la paix. […] Maintenant nous pouvons voir venir un nouveau monde. Un monde dans lequel il existe une véritable perspective de nouvel ordre mondial. […] Un monde dans lequel les Nations unies, libérées de l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser la vision historique de leurs fondateurs. Un monde dans lequel la liberté et les droits de l'homme sont respectés par toutes les nations. La guerre du Golfe est le premier test de ce monde nouveau.

Extraits du discours de Georges Bush devant le Congrès, le 6 mars 1991

La paix israélo-palestinienne

Le soulèvement (l'Intifada) des territoires occupés contre la présence isrélienne (1987-1993)

La paix israélo-palestinienne

Une insurrection largement médiatisée, destinée à discréditer Israël

La paix israélo-palestinienne

Les accords de Washington en 1993: Bill Clinton entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat

La paix israélo-palestinienne

Yitzhak Rabin, le 9 septembre 1993

Monsieur le premier ministre,

Monsieur le premier ministre,La signature de la déclaration de principes marque une nouvelle ère dans l’histoire du Proche-Orient. Avec cette ferme conviction je voudrais confirmer les engagements suivants de l’OLP :

- L’OLP reconnaît de droit d’Israël à vivre en paix en et en sécurité. […]

- L’OLP renonce à l’usage du terrorisme […]

- L’OLP affirme que les articles de la Charte palestinienne qui nient à Israël le droit à l’existence et les dispositions de la Charte qui contredisent les engagements de cette lettre sont désormais inopérants et sans validité.

Monsieur le président,

Monsieur le président,En réponse à votre lettre du 9 septembre 1993, je souhaite vous confirmer qu’à la lumière des engagements de l’OLP qui y figurent, le gouvernement d’Israël a décidé de reconnaître l’OLP comme le représentant du peuple palestinien et d’ouvrir des négociations avec l’OLP dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient.

a) La guerre du Golfe de 1990-1991

La guerre du Golfe de 1990-1991

Le Conseil de sécurité,

alarmé par l’invasion du Koweït le 2 août 1990 par les forces militaires de l’Irak, constatant qu’il existe, du fait de l’invasion du Koweït par l’Irak, une rupture de la paix et de la sécurité, agissant en vertu des articles 39 et 40 de la Charte des Nations Unies,

1. condamne l’invasion du Koweït par l’Irak ,

2. exige que l’Irak retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu’elles occupaient le 1er août 1990,

3. engage l’Irak et le Koweït à entamer immédiatement des négociations intensives pour régler leurs différends et appuie tous les efforts déployés à cet égard, en particulier ceux de la Ligue arabe,

4. décide de se réunir de nouveau, selon qu’il conviendra, pour examiner les autres mesures à prendre afin d’assurer l’application de la présente résolution.

La guerre du Golfe de 1990-1991

Le Conseil de sécurité,

notant qu’en dépit de tous les efforts déployés par les Nations Unies, l’Irak refuse de s’acquitter de son obligation d’appliquer la résolution 660 (1990) et les résolutions suivantes, défiant ouvertement le Conseil,

Ayant à l’esprit les devoirs et les responsabilités que la Charte des Nations Unies lui assigne pour ce qui est de veiller au maintien et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales,

Résolu à faire pleinement respecter ses décisions,

1. exige que l’Irak se conforme pleinement à la résolution 660 et à toutes les résolutions ultérieures;

2. autorise les Etats membres qui coopèrent avec le gouvernement koweitien, si au 15 janvier 1991 l’Irak n’a pas pleinement appliqué les résolutions susmentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 et toutes les résolutions pertinentes ultérieures pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région ;

3. demande à tous les Etats d’apporter l’appui voulu aux mesures envisagées au paragraphe 2 de la présente résolution.

La guerre du Golfe de 1990-1991

La guerre est finie. C'est une victoire pour tous les pays de la coalition, pour les Nations unies. C'est une victoire de la loi et du droit […] Saddam Hussein était l'agresseur, le Koweït la victime. Sont venues à l'aide de ce petit pays des nations de l'Amérique du Nord et de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et du monde arabe, tous unis face à cette agression. Notre coalition hors du commun doit travailler maintenant dans un même but : préparer l'avenir. Ce soir, laissez-moi définir quatre objectifs clés.

Premièrement nous devons travailler ensemble à mettre sur pied des accords de sécurité mutuelle dans la région.[…] Que nos amis et nos alliés sachent […] que l'Amérique se tient prête à assurer la paix à leurs côtés. […] Nos intérêts nationaux dépendent d'un Golfe stable et sûr.

Deuxièmement nous devons agir pour contrôler la prolifération des armes de destruction massive et les missiles utilisés pour les envoyer. […] L'Irak requiert une vigilance particulière […] et ne doit avoir aucun accès aux moyens de la guerre.

Troisièmement nous devons travailler à créer de nouvelles occasions pour assurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient […]. Une paix globale doit être fondée sur les résolutions des Nations unies et le principe de l'échange du territoire contre la paix. Il faut, en élaborant ce principe, garantir à Israël sécurité et reconnaissance et aux Palestiniens leurs légitimes droits politiques. Il est temps de mettre fin au conflit israélo-arabe. […]

Quatrièmement, nous devons favoriser le développement économique pour le bien de la paix et du progrès. Le golfe Persique et le Moyen-Orient forment une région riche en ressources naturelles avec un potentiel humain riche mais inexploité. […]

En atteignant ces quatre objectifs nous pouvons bâtir un cadre pour la paix. […] Maintenant nous pouvons voir venir un nouveau monde. Un monde dans lequel il existe une véritable perspective de nouvel ordre mondial. […] Un monde dans lequel les Nations unies, libérées de l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser la vision historique de leurs fondateurs. Un monde dans lequel la liberté et les droits de l'homme sont respectés par toutes les nations. La guerre du Golfe est le premier test de ce monde nouveau.

Extraits du discours de Georges Bush devant le Congrès, le 6 mars 1991

b) La paix israélo-palestinienne

La paix israélo-palestinienne

Le soulèvement (l'Intifada) des territoires occupés contre la présence isrélienne (1987-1993)

La paix israélo-palestinienne

Yitzhak Rabin, le 9 septembre 1993

Monsieur le premier ministre,

Monsieur le premier ministre,La signature de la déclaration de principes marque une nouvelle ère dans l’histoire du Proche-Orient. Avec cette ferme conviction je voudrais confirmer les engagements suivants de l’OLP :

- L’OLP reconnaît de droit d’Israël à vivre en paix en et en sécurité. […]

- L’OLP renonce à l’usage du terrorisme […]

- L’OLP affirme que les articles de la Charte palestinienne qui nient à Israël le droit à l’existence et les dispositions de la Charte qui contredisent les engagements de cette lettre sont désormais inopérants et sans validité.

Monsieur le président,

Monsieur le président,En réponse à votre lettre du 9 septembre 1993, je souhaite vous confirmer qu’à la lumière des engagements de l’OLP qui y figurent, le gouvernement d’Israël a décidé de reconnaître l’OLP comme le représentant du peuple palestinien et d’ouvrir des négociations avec l’OLP dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient.

2. L'intensification des conflits du Moyen-Orient dans les années 2000

a) Le processus de paix israélo-palestinien est très vite paralysé. Dès 1995, le premier ministre Yitzhak Rabin est assassiné par un Israélien hostile aux accords de paix, tandis que le mouvement islamiste du Hamas s’oppose à l’OLP et multiplie les attentats anti-israéliens (document 1). Après le déclenchement en 2000 d’une seconde Intifada, les Israéliens construisent une « clôture de sécurité » pour mettre leur territoire à l’abri des attentats, tout en continuant à installer des colonies en Cisjordanie (document 2). Mais cela n'arrête pas le conflit : après être entrée au Liban en 2006 pour mettre fin aux tirs de missiles du Hezbollah, l’armée israélienne intervient en 2008 dans la bande de Gaza dont le Hamas a pris le contrôle (document 3). Face au blocage croissant du processus de paix, Mahmoud Abbas, qui a succédé à Yasser Arafat à la tête de l’Autorité palestinienne, dépose en 2011 une demande d’adhésion de l’Etat de Palestine à l’ONU, dont Israël ne veut pas entendre parler, en particulier à cause de Jérusalem, que les deux camps revendiquent comme capitale (document 4).

b) La région est aussi déstabilisée par la politique unilatérale des Etats-Unis. Les attentats organisés par Al-Qaïda à New York et à Washington le 11 septembre 2001 transforment la politique américaine au Moyen-Orient. Après être intervenus en Afghanistan dès 2001, avec l’accord de l’ONU, pour renverser le régime des talibans soupçonné d’être le principal soutien des terroristes du 11 septembre, les Américains envahissent, sans l’accord de l’ONU, l’Irak en 2003 et renversent Saddam Hussein, accusé de soutenir le terrorisme et de fabriquer des armes de destruction massive (document 5). Mais l’Irak, désormais administré par l’armée américaine, devient un « nouveau Vietnam » : confrontés à une opposition armée qui ne faiblit pas jusqu’en 2008 et à une réprobation internationale presque unanime, les Etats-Unis doivent retirer leurs troupes d’Irak, en laissant derrière eux un pays en ruines (document 6).

L’échec du processus de paix israélo-palestinien

L'assassinat de Rabin par un extrémiste juif en 1995

L’échec du processus de paix israélo-palestinien

Le mouvement islamiste palestinien du Hamas, fondé en 1987

et hostile aux accords de paix avec Israël

L’échec du processus de paix israélo-palestinien

Un cycle de violence qui débouche sur la séparation des deux peuples:

la « clôture de sécurité » mise en place par Israël à partir de 2002

L’échec du processus de paix israélo-palestinien

Une étape supplémentaire dans l'échec du processus de paix:

la demande d'adhésion de l'Etat de Palestine à l'ONU déposée en 2011

L’échec du processus de paix israélo-palestinien

L'insoluble problème de Jérusalem,

capitale revendiquée par deux Etats en conflit

Les conséquences de l’unilatéralisme américain

Le tournant des attentats du 11 septembre 2001:

les Etats-Unis frappés par les conflits du Moyen-Orient

Les conséquences de l’unilatéralisme américain

Saddam Hussein est chassé du pouvoir et l'Irak passe sous administration américaine

Les conséquences de l’unilatéralisme américain

L'irak, un "nouveau Vietnam": l'armée américaine impuissante face aux mouvements de résistance irakiens

Les conséquences de l’unilatéralisme américain

Le retrait de l'armée américaine d'Irak en 2008

a) L’échec du processus de paix israélo-palestinien

L’échec du processus de paix israélo-palestinien

L'assassinat de Rabin par un extrémiste juif en 1995

L’échec du processus de paix israélo-palestinien

L'insoluble problème de Jérusalem,

capitale revendiquée par deux Etats en conflit

b) Les conséquences de l’unilatéralisme américain

Les conséquences de l’unilatéralisme américain

Le tournant des attentats du 11 septembre 2001:

les Etats-Unis frappés par les conflits du Moyen-Orient

Les conséquences de l’unilatéralisme américain

Le retrait de l'armée américaine d'Irak en 2008

3. Des conflits constamment renouvelés jusqu'à aujourd'hui

a) L’islamisme s’impose comme la force politique majeure de la région. Cette idéologie, selon laquelle le gouvernement d’un pays et l’organisation d’une société doivent être fondées sur les principes de l’Islam, devient dominante à partir des années 1990 au Moyen-Orient : imposé en Iran par la révolution de 1979, il est aussi bien pratiqué en Arabie Saoudite qu’en Turquie et a joué un rôle majeur lors des révolutions du « printemps arabe » de 2011 (document 1). Mais, pour une partie de ses militants, cet islamisme politique ne s’engage pas assez dans le djihad, le combat contre les ennemis de l’Islam. D’où la radicalisation d’une partie des mouvements islamistes, devenus terroristes, qui prennent autant pour cible les Etats-Unis et leurs alliés que les Etats musulmans qui les soutiennent : créée par Oussama ben Laden, Al-Qaïda est maintenant le centre d’une « nébuleuse » s’étendant de l’Afghanistan au Maghreb en passant par la péninsule arabique (document 2), tandis qu’un « Etat Islamique en Irak et au Levant » s'est constitué à partir de 2011 en Irak et en Syrie, avant de s’effondrer en 2017 face à une coalition internationale de très grande ampleur (document 3).

b) L’équilibre des puissances au Moyen-Orient est toujours aussi instable. L’Arabie Saoudite, qui fait face aux puissances croissantes des Emirats Arabes Unis et surtout du Qatar (document 4), est aussi confrontée au retour en force des Iraniens dans la région : marginalisé jusqu’en 2015 à cause de son programme nucléaire, l’Iran s’est rendu indispensable en combattant l’Etat islamique en Syrie et en Irak et a formé un « arc chiite », allant de l’Irak au Liban, face à l’Arabie Saoudite sunnite. Désormais, les deux pays s’affrontent par alliés interposés, en Syrie, au Yémen et au Liban (document 5). Si l’on ajoute que la Russie s’impose de plus en plus dans la région face aux Etats-Unis, à la faveur de la guerre civile syrienne et avec le soutien de l’Iran et de la Turquie, on doit supposer que la paix au Moyen-Orient n’est pas vraiment pour demain (document 6).

La montée en puissance de l’islamisme

La Constitution, le Code Civil et le Code Judiciaire ne peuvent s'inspirer que des lois islamiques contenues dans le Coran et transcrites par le Prophète, et elles seules doivent être appliquées scrupuleusement. Le gouvernement islamique est le gouvernement de droit divin, et ses lois ne peuvent être ni changées, ni modifiées, ni contestées.

Le gouvernement islamique est soumis à la loi de l'Islam qui n'émane ni du peuple ni de ses représentants, mais directement de Dieu et de sa volonté divine. La loi coranique, qui n'est autre que la loi divine, constitue l'entité de tout gouvernement islamique et règne immanquablement sur tous les individus qui en font partie. Le Prophète, les califes et les gens du peuple, doivent obéissance absolue à ces lois éternelles du Tout-Puissant transmises aux mortels à travers le Coran et le Prophète, et qui resteront immuables jusqu'à la fin des temps.

En Islam, gouverner signifie uniquement mettre à effet les lois coraniques, autrement dit les lois divines. Ces lois doivent être obéies et exécutées par tous, sans exception, et sans contestation. La loi divine s'applique au chef et au subordonné, à l'employeur et à l'employé.

Ayatollah Khomeyni, Principes politiques,

philosophiques, sociaux et religieux, 1979

La montée en puissance de l’islamisme

Les révolutions du "Printemps arabe" de 2011:

une audience grandissante pour les partis islamistes

La montée en puissance de l’islamisme

Voilà l’Amérique frappée par Allah tout-puissant en son point le plus vulnérable, détruisant, Dieu merci, ses plus prestigieux buildings. Remerciements et gratitude à Allah. Voilà l’Amérique remplie de terreur du nord au sud et d’est en ouest. Et nous remercions Dieu pour cela.

Ce que l’Amérique endure aujourd’hui ne constitue qu’une infime copie de ce que nous endurons depuis des dizaines d’années. Notre nation subit depuis quatre-vingts ans humiliation et mépris, ses fils sont tués et son sang coule et ses lieux saints sont agressés sans raison. Ces jours-ci, les chars israéliens massacrent dans les villes palestiniennes, à Jenine, Rafah, Beit Jala et dans d’autres terres musulmanes pour y semer la destruction et personne n’élève la voix et ne bouge le doigt.

Dieu a dirigé les pas d’un groupe de musulmans, un groupe d’avant-gardistes qui ont détruit l’Amérique. Que Dieu les bénisse et leur accorde une place au paradis.

Déclaration d’Oussama ben Laden, après les attentats de 2001

La montée en puissance de l’islamisme

Une affiche de 2002, à la gloire d'Oussama ben Laden

La montée en puissance de l’islamisme

L’islamisme terroriste en expansion:

L’Etat Islamique en Irak et au Levant (ou Daech)

La montée en puissance de l’islamisme

L’Etat Islamique en Irak et au Levant, de l'apogée au déclin

Un équilibre des puissances toujours aussi instable

Une puissance émergente face à l'Arabie Saoudite: Les Emirats Arabes Unis

Un équilibre des puissances toujours aussi instable

Un autre nouveau concurrent pour l'Arabie Saoudite: le Qatar

Un équilibre des puissances toujours aussi instable

Le retour de l'Iran au centre du Moyen-Orient:

l'accord sur l'arrêt du programme nucléaire iranien signé en 2015

Un équilibre des puissances toujours aussi instable

L'affrontement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, au centre des conflits du Moyen-Orient depuis janvier 2017

Un équilibre des puissances toujours aussi instable

Le grand retour au Moyen-Orient de la Russie (alliée à l'Iran et à la Turquie)

à la faveur de la crise syrienne

Pour ceux qui n’ont pas tout compris au conflit en Syrie, une vidéo d’il y a deux ans, à voir ici

a) La montée en puissance de l’islamisme

La montée en puissance de l’islamisme

La Constitution, le Code Civil et le Code Judiciaire ne peuvent s'inspirer que des lois islamiques contenues dans le Coran et transcrites par le Prophète, et elles seules doivent être appliquées scrupuleusement. Le gouvernement islamique est le gouvernement de droit divin, et ses lois ne peuvent être ni changées, ni modifiées, ni contestées.

Le gouvernement islamique est soumis à la loi de l'Islam qui n'émane ni du peuple ni de ses représentants, mais directement de Dieu et de sa volonté divine. La loi coranique, qui n'est autre que la loi divine, constitue l'entité de tout gouvernement islamique et règne immanquablement sur tous les individus qui en font partie. Le Prophète, les califes et les gens du peuple, doivent obéissance absolue à ces lois éternelles du Tout-Puissant transmises aux mortels à travers le Coran et le Prophète, et qui resteront immuables jusqu'à la fin des temps.

En Islam, gouverner signifie uniquement mettre à effet les lois coraniques, autrement dit les lois divines. Ces lois doivent être obéies et exécutées par tous, sans exception, et sans contestation. La loi divine s'applique au chef et au subordonné, à l'employeur et à l'employé.

Ayatollah Khomeyni, Principes politiques,

philosophiques, sociaux et religieux, 1979

La montée en puissance de l’islamisme

Voilà l’Amérique frappée par Allah tout-puissant en son point le plus vulnérable, détruisant, Dieu merci, ses plus prestigieux buildings. Remerciements et gratitude à Allah. Voilà l’Amérique remplie de terreur du nord au sud et d’est en ouest. Et nous remercions Dieu pour cela.

Ce que l’Amérique endure aujourd’hui ne constitue qu’une infime copie de ce que nous endurons depuis des dizaines d’années. Notre nation subit depuis quatre-vingts ans humiliation et mépris, ses fils sont tués et son sang coule et ses lieux saints sont agressés sans raison. Ces jours-ci, les chars israéliens massacrent dans les villes palestiniennes, à Jenine, Rafah, Beit Jala et dans d’autres terres musulmanes pour y semer la destruction et personne n’élève la voix et ne bouge le doigt.

Dieu a dirigé les pas d’un groupe de musulmans, un groupe d’avant-gardistes qui ont détruit l’Amérique. Que Dieu les bénisse et leur accorde une place au paradis.

Déclaration d’Oussama ben Laden, après les attentats de 2001

La montée en puissance de l’islamisme

L’Etat Islamique en Irak et au Levant, de l'apogée au déclin

b) Un équilibre des puissances toujours aussi instable

Un équilibre des puissances toujours aussi instable

Une puissance émergente face à l'Arabie Saoudite: Les Emirats Arabes Unis

Conclusion